Guiné e Serra Leoa, 2014

Cheguei à Guiné em março deste ano, três dias depois de o governo reconhecer a epidemia de ebola, antes de as pessoas se darem conta. O surto começou lá. Íamos de picape 4x4 por trilhas na mata para buscar as pessoas em vilas isoladas e informar sobre prevenção. Às vezes, o carro atolava e tínhamos de encontrar outro caminho. Tentávamos nos aproximar do líder da aldeia para explicar o trabalho. Havia muita desconfiança. Antes de o ebola chegar, não acreditavam que a doença existia. Achavam que mentíamos, mesmo ouvindo as notícias no rádio. Os curandeiros locais diziam: “Eu curo ebola”. As tradições são muito fortes. Aí a gente precisava explicar que, infelizmente, muitos curandeiros morreram por causa do contato direto com doentes. Para facilitar a aproximação com os moradores, convidávamos os chefes locais a visitar nosso centro de tratamento. Em Uganda, onde já houve uma epidemia antes, a aceitação é muito mais rápida.

Voltei por um mês ao Rio de Janeiro, depois fui a duas missões em Serra Leoa. Lá, quando um paciente chegava a nosso centro de tratamento, havia uma triagem. Ele passava por um questionário para ver se era suspeito de ter ebola. Ficávamos separados fisicamente do paciente por uma cerca dupla, a 2 metros dele. Se tivéssemos de carregá-lo, não tinha jeito, tínhamos de vestir a roupa toda e atendê-lo para fazer a admissão. Ele recebia toalha, roupa de cama e escova de dentes. A área dos casos suspeitos ficava separada da ala dos casos prováveis e da ala dos casos positivos. Colhíamos sangue. Só os profissionais mais experientes faziam esse trabalho, de risco. O resultado saía em três ou quatro horas, e só 20% dos que entravam não eram positivos.

Tínhamos 50 a 60 pacientes, em 12 tendas – e chegavam dez, 15 novos por dia. Os que sobreviviam ficavam de duas a três semanas internados. A maioria dos óbitos acontecia em quatro dias, em média. A partir do décimo dia, ou os sintomas melhoravam ou começavam a piorar – no segundo caso, o paciente dificilmente sobrevivia. Todo dia morria gente: num dia, um, dois; em outro, cinco... Muito paciente saía curado. Nossa taxa de cura era de 47%, enquanto, em termos gerais, a taxa de mortalidade é de 70%. Os sintomas do ebola são parecidos com os da malária. Diminuía muito a chance de sobrevivência de quem tinha malária também. Por via das dúvidas, todo paciente recebia tratamento de malária.

Em abril, tivemos de evacuar o centro de tratamento, porque um grupo de uma comunidade atacou a pedradas o hospital e um de nossos carros. Queriam queimar o material. Saímos corridos do hospital, num comboio de quatro carros, fugindo por uma trilha no mato. Diziam que estávamos lá para vender sangue, gordura, sabe-se lá o quê. Veio um pessoal de moto atrás da gente. Quando conseguimos nos desvencilhar deles, o pneu de um carro estourou... Escapamos e só voltamos para lá depois de contatar os militares e a polícia. Foi tenso.

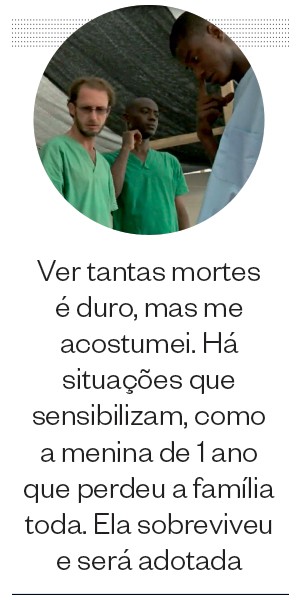

Muita gente se contaminava em funerais, porque há a tradição de encostar muito, abraçar, beijar, e o momento da morte é o de maior transmissão. Passamos a fazer funerais seguros, em que a equipe dos Médicos sem Fronteiras vai ao lugar e cuida do corpo, prepara tudo, com sacos mortuários duplos para evitar infecção. Um funcionário local nosso se contaminou e houve certo pânico. Por insegurança, muitos profissionais saíram. Não me senti mais inseguro lá do que em outros lugares onde já atuei, porque o protocolo e a proteção são muito rígidos. Ver tantas mortes é duro, mas me acostumei gradativamente. Claro, é uma situação tensa, de cansaço, preocupação. Os Médicos sem Fronteiras têm uma estrutura de atendimento. Quem quiser pode conversar com psicólogos, tanto em trabalho de campo quanto fora.

>> O Brasil está preparado para o ebola?

Há situações que sensibilizam. Recebemos uma menina, Isatta, de 1 ano e 9 meses. Ela chegou depois de uma viagem de seis horas numa ambulância cheia. Não tinha sintomas de ebola, mas o pai e a mãe estavam doentes. O pai morreu, a mãe morreu, a avó morreu, a família toda, e ela ficou no centro de tratamento, sozinha, doentinha. Pensamos: “Como faremos?”. Pegamos uma caixa de gerador, de cerca de 1 metro quadrado, forramos como se fosse um berço, botamos uns brinquedos, e ela ficou lá. Passou a ser chamada de “o bebê da caixa”. Toda as noites, uma médica trocava a fralda dela. Fizemos uma escala específica para cuidar dela. A menina melhorou e tentou “escapar” duas vezes. Saiu da caixa e correu para fora da cerca. Depois, começou a interagir com outras duas crianças, de 8 e 7 anos, que passaram a cuidar dela e a brincar juntas. Ela recebeu alta e vive com uma família de sobreviventes da epidemia. Ouvi dizer que um dos enfermeiros locais vai adotá-la.

Quando alguém tem alta, ganha um diploma assinado pelo governo e por nós, atestando que não oferece nenhum risco. Nossa equipe vai com eles até sua vila e, na frente de todos, damos parabéns. Fazemos questão de apertar a mão, para mostrar isso claramente. No começo era uma festa, a gente se emocionava, especialmente quando o paciente saía depois de três semanas – você já o conhece pelo nome. Depois muita gente teve alta, e isso passou a ser mais normal.

>> Mais notícias sobre o ebola

Ao voltar ao Brasil, passei pelo período de observação de 21 dias – período máximo de incubação –, com controle da temperatura duas vezes por dia, mas vida normal. Se não há sintomas, não há perigo nenhum de transmissão. Não acredito que exista risco de epidemia de ebola no Brasil. Pode haver casos isolados, importados de outros países. Mas não seria um problema de saúde pública, porque existe uma estrutura, e o governo tem um plano de ação.

No meu início nos Médicos sem Fronteiras, amigos diziam que eu era maluco, que amarrariam meu pé na cama para eu não ir, mas já se acostumaram. Eu vinha passando mais ou menos metade do ano em missões, agora reduzi. Já passei por situações de risco, mas não é comum. Não se pode entrar armado em nenhuma instalação do Médicos sem Fronteiras. Mesmo no Afeganistão, a polícia respeitava e deixava a metralhadora na entrada, no armário, e ganhava uma chave. Há momentos tensos, como quando houve tiroteio no local em que trabalhávamos na Somália. Em geral, temos uma relação boa com todos por nossa neutralidade.

>> Outras reportagens da seção História Pessoal

A motivação desse trabalho são as pessoas. Você vê o impacto que sua ação pode ter, sente que faz algo útil. Mas não sou eu, é a equipe dos Médicos sem Fronteiras, a ação organizada, estruturada. Às vezes o que fazemos significa salvar uma vida, outras dar uma condição de vida melhor, não deixar alguém ficar com sequelas, para que possa voltar a ganhar a vida. Nesta semana, volto para a Guiné e continuo meu trabalho.